【現代詩學】宋廣仁

簡介

宋穎豪(本名宋廣仁)一九三○年生,河南襄城人。文學碩士;曾服軍旅達三十五年,並在各大學講授美國文學、詩選、翻譯等課程。早於四○年代後期即以念汝、白圭、襄人、殷嗣等筆名發表詩作。嗣於五○年代中期乃轉注於英美詩的譯介,卓有優績。

著有《麥帥傳》、海明威研究及中國現代史論文多篇。譯有《詩經驗談》、《美國詩選》、《水晶詩選》、《機密檔案》(宋廣仁)、艾略特的《詩選》及<荒原>等。現任《詩象》詩社社長及中國文協翻譯委員會主任委員。

淺論譯詩

西諺有云:「翻譯即叛逆」(A translator is a traitor),意思是說一位從事翻譯的人,由一種文字翻譯成為另一種文字時,或多或少,或有意或無意,自不免對原作有所損益,而流失原意,甚至於「離經叛道」。誠然,由於語文的隔閡,翻譯工作委實難以做到百分之一百的忠實,有時,幾乎成為一種不可能的工作(a mission impossible)。

詩的翻譯更屬困難了。詩乃至情文字,多為詩人在靈光閃現時撲扑到的神來之筆,其飄忽狀與隱微處,常有「只能會意,不可言傳」之難,或有「意在言外」之妙。從以其本國文字,尚無法予以圓滿的詮釋,若以之而譯為他國文字,豈屎猶難於「蜀道之難」?於是,時常聽到「詩不能譯」之說。

詩真的不能譯嗎?誠然,某些詩,特別是我國的傳統詩,的確是難以翻譯的。不過翻譯的關鍵仍在於如何破除語文的障礙。我們知道,今天是一個東、西方交通頻繁的時代,翻譯實有其必要。而且譯者所肩負的工作正是一個「繼往開來」而「任重道遠」的神聖使命。詩訴諸於一個民族的心性與理想,為文化的重要一環,故其翻譯不但需要,且不可或缺,如何使詩的翻譯更能切近原作,表現其精髓與韻致,實在是譯者面臨的一大挑戰。

談到翻譯,我們便自然想到嚴幾道的名言:「譯事三難:信、達、雅。求其信已大難矣;顧信矣不達,雖譯猶不譯也。」這句話蔚為翻譯的圭臬,而為評鑑翻譯的標尺。

然而「信、達、雅」是否真的可以放諸四海而皆準,適用於所有的文學作品尼?「信」講求對原作的真切,不摻水,不濃抹,保持「兩相宜」的本來面目。無論用字、遺詞、韻律、風格,都在緊追原作,一絲不苟。但話又說回來,這又何嘗不是譯者的基本責任,因為譯者根本無權變更原作。不過,文學作品的風格,常因人而異,正所謂「文如其人」,譬如李白的豪放、杜甫的苦吟、韓詩的奇險、義山的隱晦、香山的婦孺皆知,杜牧的逸韻遠神,雖皆為詩,卻各有其不同的風格,若皆譯為曉暢順口,或典雅沁心的詩體,這種譯法是否算是對原作忠實?至於像美國小說家福克納(William Fau-lkner 1897-1962)的作品又與流暢順口有何關係?康明士.E.Cummings 1894-1963)的散文體詩與文字的象形排列,能否譯為琅琅上口的協律詩?至於艾略特(T.S.Eliot 1888-1956)的「荒原」(The Waste Land)意象疊陳,艱深晦澀,是否可以譯為曉暢典雅的優美詩品?這些問題都是從事翻譯文學作品的工作者所必須深思熟慮,而縝密下筆的。所以說,「信、達、雅」譯事三原則,用之於一般現論、敘述或報導的文字則可,祇要譯文具有明晰度與可讀性,自可達到傳播知識的目的,而且綽然有餘。然而這個三字真言的譯事圭臬,用之於某種風格的文學作品,尤其是詩的翻譯,往往便不能適用了。因為三字真言中最基本的「信」,從其廣義而言,不僅講求對原文的忠實,詞義的真切,更需要儘量保持原作的風格與神韻。

既然信、達、雅已經不足以適應對現代文字的翻譯,但是否仍然有一個可以普遍通用的準則?尤其是對於詩的翻譯,應該遵循什麼法度與原則呢?根據個人的體驗,我認為詩的翻譯,應當追求「意」、「形」、「神」三層次與「真」、「似」、「活」三精神。也就是「意求其真」、「形見其似」、「神化其活」。

「意求其真」在求譯文的忠實真切,不欺不誤,其金不怕火煉;「形見其似」,因為語文的隔閡,特別是英文的多音節與中文的單音節,實有其根本上的差異;所以要求譯文與原作銖兩悉稱,完全相合,確有困難,但並非不可能。不過需要經過一番推敲工夫,而緊迫直追,鍥而不捨的努力。「神化其活」,就是講求譯文的唯妙唯肖,神韻盎然。至於譯文如何才能臻於「意真」、「形似」、「神活」的境界,我想藉一首拙譯的小詩來說明我個人對於譯詩三段進程的努力,但因篇幅所限,僅以美詩中譯為例說明。這首詩是我在五十八年戌守金門時翻譯的,我之選用自己的拙譯不在獻醜,祇是便於說明而已。

American Primitive

Look at him there in his stovepipe hat,

His high-top shoes,and his handsome collar;

Only my Daddy could look like that,

And I love my Daddy like he loves his dollar.

The screen door bangs,and it sounds so funny,

There he is in a shower of gold;

His pockets are stuffed with folding money,

His lips are blue, and his hands feel cold.

He hangs in the hall by his black cravat,

The ladies faint, and the children holler;

Only my Daddy could look like that,

And I love my Daddy like he loves his Dollar.

美國的原始

你瞧,他頭戴高筒禮帽

長統皮靴,縹緻的硬領式樣;

祇有俺爹才會這樣驕傲,

俺愛俺爹就像他愛他的大洋。

有人撞門,聲音很不妙,

但他還浸浴在黃金之中;

口袋裡塞滿褶疊的鈔票,

卻嘴唇發青,兩手冰冷。

他用黑領巾在大廳上吊,

婦女暈倒,孩子們驚慌;

祇有俺爹才會這樣驕傲,

俺愛俺愛就像他愛他的大洋。

這首詩是美國詩人維廉‧史密斯(William Jay Smith 1921-)的代表作。雖然祇有寥寥三節十二行,但其所表現的獷放悲愴的粗線條風貌,不啻是一部美國拓荒開發歷史的縮影,而且道盡了當年拓荒時代的艱辛狀貌。詩中人物是一個頭腦簡單、四肢發達,發了橫財,死於非命的大老粗。全詩透過一個小孩子的眼光觀察週遭的世界,更增加詩的深度與戲劇性。史密斯本人表示過,他曾經向小學生誦讀過這首詩,頗得學童的心聲共鳴。其實,這首詩簡潔精到,甚具「蒙太奇」的效果,的確是一首成功的美國詩。關於這首詩的翻譯,我確曾經過一番推敲的工夫,才獲致現在的表現與效果。

先談我對「意」的探求,因為這首詩是一個小孩子的自白,以其天真瀾漫的眼光觀察四週的事物,所以我對詩「意」的揣摹與把握,特別著意於天真無邪的情致,而擯棄了一些艱粱的文字與雅麗的詞藻。再者,原詩的粗線條風格,最宜運用北方俚語來表現。我無意說北方人粗俗,祇因北方俚語最能代表獷放不羈的氣勢。因此,我選用了「俺」、「俺爹」、「大洋」等通俗的語詞,藉以烘托出原詩的意境。這裡特別說明兩點:第一,詩題可譯為「美國的原始人」或「原始的美國人」,但我再三考慮之後,毅然採用「美國的原始」的譯法,因為「原始」含義廣泛而深遠,言外有意,餘音嬝嬝,予人語有未盡之感,且亦近切原意的精義。第二,「大洋」的原文特予大寫,是詩人故意誇張錢在「他」心中的份量。詩中的人物原本是一個嗜錢如命,又為財喪生的亡命之徒。恰巧北方有個「大洋」的說法,於是,便取其巧合。在我初稿時,還在「大洋」之外加添括號,旨在加強誇大的效果。其實。英文中常有特意大學的文字,翻譯時用括號予以特別表示誇大,也未始不是一個可行的途徑。

原詩第一節第一行中there一字,在英文中用義繁多,相當別致而傳神,但在某些狀況下常勿需直接譯出。而我之不直接譯出也是有道理的,我認為翻譯絕非一字一字的對譯,何況詩不純是供人閱讀的,而詩人下筆時,也常常會考量到朗讀的聲音效果。

你瞧,他頭戴高筒禮帽。

「你瞧」之後添一逗點,希望在朗讀時將聲音稍微提高而延伸而停頓,以表現小孩子的戇態稚氣與好奇驚疑的神色,而到第三行「祇有俺爹才會這樣驕傲」,整個神情便烘托了出來。職是之故,對詩「意」的翻譯,無論選字、用詞,皆應當力追原詩的精髓與神韻,而擷取最貼切的文字。這樣才能達到對原詩的忠實真切,不摻水、不濃抹,保持原來面目的素色。

「形」就是在表現原詩的形式與格律。原詩分三節,每節四行。雖然每行的音步並不嚴整畫一,但韻腳的安排卻相當規律,每節十韻為ABAB,而第一節與第三節雷同。這種形式算是英美傳統詩的變體,頗予人一種清新活潑的感受。拙譯完全恪遵原詩的規律與韻腳,依樣譯出。在此,我想補充一句,我認為譯詩的韻腳安排,是可以湊合配當的。有時,信手拈來,宛然巧合。但有時則需要長時間的搜索枯腸與斟酌推敲,或許可找到一些差強人意的效果。不過,譯者如對原詩耐心而認真的吟誦與潛心思考,反覆細嚼若干遍後,韻腳常會在你的心頭或口上脫穎而出。不過,最初的效果也許不盡理想,故需予以不斷潤飾,或翻查字典與參考有關資料,甚至需要經過再三斟酌,幾番推敲的技巧安排。拙譯的第二行「式樣」便是為湊合「大洋」的韻腳而巧添的。其實,這種安排無傷大雅,而且是必要的。

所謂「神」,乃指詩的神韻、神體,亦即王國維所說的「境界」,正是詩的真精神與生命之所在。但對譯詩來說,「神」的翻譯應是最難的一關。因此,許多譯者多「顧左右而言他」,根本不談及此;有的譯者顧「意」而傷「神」或損意而遷就神韻。但我個人以為如果對詩的翻譯專注於推敲工夫,一旦臻於「意真」與「形似」,則其「神活」之功,便「雖不中,不遠矣」。所以說,「意真」是翻譯的基礎,「形似」為巧思的架構,而「神活」才是翻譯的真正鵠的。換言之,翻譯的「意真」猶如建築的才料與設計,「形似」為按圖施工的構架,完工以後的建築便是一件企求表現的藝術創造-、「神活」。誠然,詩是一個有機性的組織,其本身就是一個生命體。故翻譯自然亦應該是一個有機體,這就是我所說「神活」的道理。

不過,為求譯詩確能直追原詩的神韻,必須在定稿前多多誦讀幾遍,聽察其語勢、節奏與韻律,而且更應隨時修改,不斷精進,務期止於至善。譬如我之譯美國詩人佛洛斯特(Robert Frost1874-1963)的「駐立雪暮林畔」(Stopping By Woods on A Snowy Evening)一詩,便前後譯改了二十多年,才獲得差強人意的效果。

我們應當知道,在文化交流的現時代,翻譯雖屬必要,但實在可以說是一件不得已的「代用品」,因為譯文與原作是絕對不可能一個半斤、一個八兩如在天秤上那樣「平分秋色」。其結果必然祇有兩種現象:「過或不及」。「過」就是譯文比原作「好」,「不及」就是譯文比原作「差」,而譯文與原作二者是決不可能完全相等的。因此,我們如果嚴格要求翻譯「一點不差」,似乎是一種苛求。

不過,譯詩貴在「意真、形似、神活」,除譯者對本國文字的駕馭能力外,其優劣成敗端視其對原詩的切近程度了。最後,我想引用意大利的一句警句:「翻譯好像女人,漂亮的不忠實,忠實的不漂亮。」這正是我的譯詩觀。

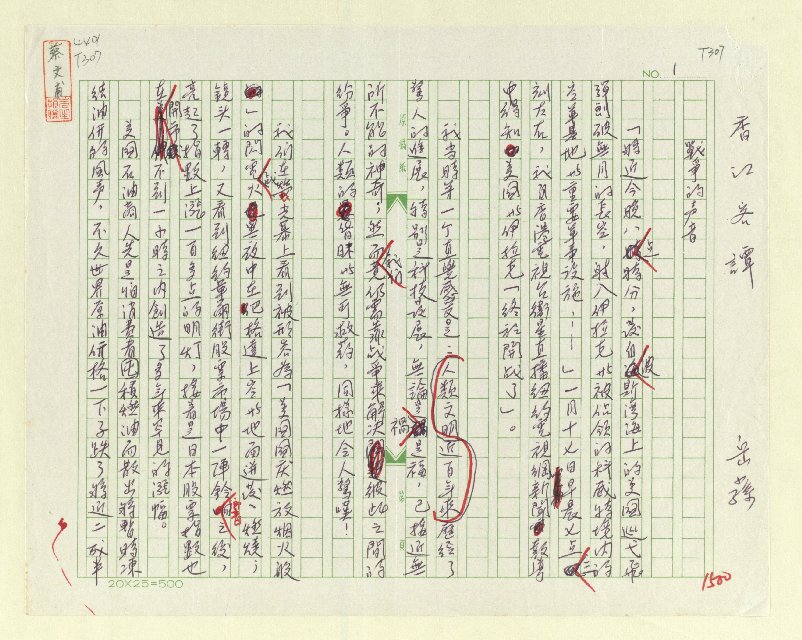

作家手稿