【現代詩學】吳潛誠

詩人簡介

吳潛誠,本名吳全成,台灣省台南縣人。私立淡江大學西洋語文系碩士,美國華盛頓大學比較文學博士,曾任淡江大學英文系講師,淡江大學西洋語文研究所、清華大學文學研究所兼任副教授、臺灣大學外文系副教授。於籌設東華大學「英語文學與創作研究所」時,因罹患肝癌病逝,享年52歲。

作品有【中英翻譯:對比分析法】、【草葉集】、【感性定位:文學的想像與介入】、【詩人不撒謊】、【靠岸航行】、【島嶼巡航:黑倪和台灣作家的介入詩學 】、【航向愛爾蘭:葉慈與塞爾特想像】。曾獲89年度【南瀛文學獎】,作品【感性定位】獲88年度【巫永福獎】。

有岸之河

雖說徒有可以散文敘述的內容(paraphrasable con-tent),並不能保証成為一首詩──更迫論是一首好詩,但如果一首詩無法以散文語句加以敘述,缺乏邏輯的結構,那首詩就有瑕疪。其實這是已經嫌老舊的新批評時代便有的看法。

不巧,台灣當前流行的典型詩作,往往就難以用散文加以清楚敘述,那也就是說,不容易掌握全篇的意思,不容易看懂。這是我讀現代詩特有的經驗,在我的閱讀經驗中,無論現代英文詩或古典漢詩,多讀兩遍,了不起借助一下注釋和研究資料,也就漸漸能夠掌握該詩的散文意義,找出邏輯結構,自以為摸得著進入那首詩的門徑。唯有讀用白話文寫的現代詩,最不容易讀懂,有時候苦讀三、五遍,還是摸不著頭緒。我想,像我這樣不易讀懂某些現代詩,難以用散文加以敘述其意義的讀者一定不少,現代詩沒多少讀者,這一點無疑應當是主要原因之一。

現代詩不太被一般讀者接受,卻仍在詩壇盛行不衰,這或許可以借用批評家傅萊的見解來幫忙說明。傅萊在《批評解剖》一書中指出:「文學也許會以生命、現實、經驗、自然、想像的真理、社會狀況或其他你願稱呼的東西作為它的內容,但文學本身卻不從那些東西產生,詩只會隨其他詩篇產生……」他又在同一本書中強調:「任何一首詩不僅可以當作自然的模仿,也可以當做其他詩篇的模仿來檢驗。」傅萊這種強調詩篇之「體式」(form)的見解,有他一私深奧的理論背景,暫且不去談它。在這裡,我只想借用他的分析來解釋現代詩的情況。國內大多數現代詩給人的印象,無疑是模仿其他詩篇甚於模仿自然。模仿其他詩篇,也就是表現出合乎已經被接受的詩篇的調調,也就是說多少合乎目前蔚為流行的詩風,相當程度地仿傚既有的現任詩的習套(conventions),就會被覺得有詩味,會被詩壇接受。自成一世界的詩壇得以運作不息,就是這個道理。但是在詩壇的小圈圈之外的讀者,也許因為沒讀過多少現代詩,也許不熟悉或不同意現代詩的流行詩風,便未必能夠欣賞或接受了。要他欣賞或接受,要先讓他覺得自己看得懂,讓他覺得讀過以後,若有所悟,讓他從作品中看出自然的模仿,這裡所說的自然(Nature)概括所謂的人生經驗、社會狀況、現實、宇宙現象等等。一旦讀者能夠從詩篇中看出自然的模仿,便可以用散文來敘述其「意義」,覺得那首詩和人生經驗有關(relerant)。

目前,後結構批評家普遍不再相信文學是生命的模仿,或是現實的再現之類的說法。以前的文評家認為有一種預先已經存在的本然,在文字表達之前就已經概定,只等著我們以適當的文字將它反應、表現出來即可,這種天真的模仿論(或簡單的再現論),已經不再能滿足我們。在文學表達方面是有寫實主義,但從文學發展史的觀點來者,寫實主義其實已經是較晚期的產物,大約在十九世紀中葉以後才大行其道,到了二十世紀的現代主義時期,又逐斷修正或脫離寫實主義傳統,進入所謂的後現代以後,幻想成分濃厚的魔幻寫實、後寫實(post-real-ist)和後設小說又凌駕了舊式的寫實主義。我們必須承認:寫實主義只是諸多文學表達方式的一端而已,而且不見得比其他諸端更高明、更高級或更適切合宜。

儘管我們不再相信文學必須如實反映人生真相的信條;但我想強調,無論如何,好的作品一定得讓讀者感受到能掌握住某些生命存在的基本脈動。讓我們把生命的基本韻律或存在的真相比喻做白色的米吧,光這種東西無所不在,但我們的肉眼卻看不見,唯有透過三稜鏡,將光線切割、折射,才能呈現出看得見的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色彩;生命的真理這道無所不在的白光,平常我們習而不察、視而不見,文學的媒體一如一面三稜鏡,將這道白色的光切割、折射出來,讓讀者強烈地察覺到它的存在。

我們姑且視白光裡的紅外線為寫實的極端,(文學中最接近寫實的作品,一般都認為是歷史,其實歷史仍不脫虛構及主觀的成份);另一極端的色彩則為紫外線,那是與寫實背道而馳的fantacy幻想,想像幻設的東西。這兩種極端的顏色以及中間各種顏色共同組成光譜。文學的光譜中有可以寫實的東西,或比寫實更寫實的自然主義作品,或歷史、傳記之類的作品;也可以有另一極端的作品,高度幻設、誇張、扭曲的虛構作品,像寓言、神話等等。那就是說,文學可以是很寫實的,也可以是充滿高度想像的作品,但無論是哪一種,最重要的還是要呈現出生命的真相,俾使讀者感受到人生存在之真相的白光。文學作品不管以何種面貌呈現,都應以這種功能為依歸。

讀者閱讀一部文學作品時,也許會暫時離開了紅塵俗世,沈浸在想像的世界中,從裡頭得到滿足,暫時逃避現實的環境,但是,讀完以後應該對生命的意義有深刻的領悟,更有智慧去重新面對現實人生,否則該文學作品雖然仍有其功能,但價值 不大。因為逃避現實的方法有很多種,何不選擇喝酒?任何人不必經過讀書識字的過程和文學薰陶,酒入愁腸自然醺醺然,將煩惱暫拋九宵雲外,他們又何必去讀文學呢?

在這裡,我們也可看出嚴肅文學和非嚴肅文學之間的區別,看武俠小說很過癮,但正因武俠小說缺乏像三稜鏡一樣的功用,看完之後,讀者卻不會具備更高的智慧去重新積極面對人生。相反的,有些高度幻想的作品,諸如敘述史詩、寓言故事、浪漫傳奇、荒謬戲劇等等,雖然採用誇張、荒誕、怪異、離奇的表現方式,但卻能突顯、暴現人性或人生的某些層面,幫助讀者或觀眾更加認識人性、世界、生命的意義等等。

詩人若同意諸如上述的理念,把作品切合人生當做創作目標,那麼,他就有一份具體的關懷,許許多多零散繽紛的感觸,便得以導入一個channel,一條管道,他所經營建構的作品會像一條河流,有河岸的水流,就像溪水、川流,匯入大河,有岸的大河,大水以兩岸為軌道,往前奔流;由於作者有具體的關懷、繫念,他所經營出來的作品會有脈絡可循,其意義多少可以用散文敘述。反之,詩人若無人生關懷,便缺少一個參照架構,零零星星的感觸或發現,也許十分精彩,有如雨點,打在地面上,隨即迸散。這樣的詩人輕飄飄的,沒有質感,沒有附著點,套個書名,正是「生命中不能承受的輕」,寫出來的東西,只見吉光片羽,所謂的有句無篇,當然無法看出邏輯結構,無法用散文清楚文代全篇的意義。

有人說,詩是不能解釋的。我同意詩的美妙難以用邏輯文字完全說盡,但如果詩真的不能(用散文)解釋,一切的文學研究、注解、詮釋、和批評到底在幹什麼呢?碰到人家說,某一首詩只可意會,不可言傳,我們可以試著追問,到底那些部分不可言傳?為什麼不可言傳?它跟可言傳的詩有什麼不同?……這麼一來,不就是間接在嘗試說明它的奧妙嗎?

文學作品不妨深奧難懂,這一點非但無可厚非,有時甚至不得不然。但深奧難懂並不等於無法解釋,不能用散文來敘述其意涵。根據我的閱讀經驗,台灣所見的現代詩,有的不但整篇的意義說不出來,甚至連單行、文句的字面意義也含糊不清。(據我所知,絕大多數的英文詩句,都會合乎文法,很少字面意義讀不懂的。)

詩如果敘事性強的話,無疑比較具體可感,容易以散文說明。例如,王昌齡的〈閨怨〉:「閨中少婦不知愁,春日凝妝上翠樓,忽見陌頭楊柳色,悔教夫婿覓封候。」這首詩既有敘事,又有戲劇性的發展。又例如李白的〈玉階怨〉:「玉階生白露,夜久侵羅襪;卻下水晶簾,玲瓏望秋月。」時間從黃昏延伸到深夜,又有人物、場景和動作,隱含有故事情節。甚至連韋應物的〈長安遇馮著〉:「客從東方來,衣上壩陵雨。問客何為來,采山因買斧。冥冥花正開,颺颺燕新乳。昨別今已春,鬢絲生幾縷。」這首詩可以算是psueo-narrative半敘事詩,它也暗示了一個依時間秩序開展的情節。中文古典詩雖說以抒情為主,但也不乏敘事和戲劇成分。現代詩反而一味地抒情,很多作品都是第一人稱在呢喃自語,既不太重視敘事,也不注重戲劇表現,讀來讀去,甚至無從判斷詩中的說話者是什麼人物,什麼職業,什麼性別,什麼身分,有什麼樣的動機;也看不出時空背景,無從推斷敘述者是在什麼特殊的場合,在什麼時機、什麼情況下說話,有什麼心理掙扎或衝突沒有……。現代詩似乎很少看到以戲劇性的對話來表現,甚至很少看到dramaticmonoloque(通常譯為戲劇獨白)。

在英詩中把dramatic monoloque發揮得淋漓盡致的詩人要推羅索‧勃郎寧,二十世紀英詩中最著名的例子,是艾略特的〈普魯夫洛克的戀歌〉。有一本很值得一讀的論詩名著叫《經驗之詩》The Poetry of Experience,作者是Robert Lang-baum,該書的頭題叫做The Dramatic Monoloque in Mod-ern Literary Tradition《現代文學傳統中的戲劇獨白》。另有一本專書就叫做Dramatic Monoloque,作者叫Alan Sin-field。戲劇獨白不是指一個人自言自語、或作內在的獨白,而是指說話者在他生命中的某一個關鍵性的戲劇時刻,對另一個人講話,是有訴說對象的,只是我們讀者或觀眾聽不見那位聽話者的回答或反應,就像我們聽見有人在打電話,只是聽不見電話另一端的接聽者的話,那接聽者當然有所反應,我們可以從話話者的言語去揣測,聽者的反應自然會影響到說者,他會因應,或者加強語氣,或者改弦易轍,有所調整修正……,這麼一來,就產生了戲劇張力。更重要的是,藉由說話者(不自覺)的言談,我們讀者不但可以推知他的身份,個性特徵,還可以瞭解他的個性,窺探他的心理動機。所以,有人說,戲劇獨白呈現的是「一個行動中的靈魂」(a soul in action)。又可以說,戲劇獨白是具體而微的戲劇(drama in miniature)。為了避免與獨白(soliloque)和內在獨白(interior monolo-que)混淆,dramatic monoloque或許應當譯成「戲劇性的一人言談」。

我講得囉囉囌囌,目的是要強調詩並非只有純粹的抒情一端而已。敘事和戲戲原理都是可以大力開發,好好運用的。詩人除了創作敘事詩和詩劇,也可以在一般詩作中,加入敘事或戲劇成分,使一首詩成為一齣小小的戲劇。譬如說對話──有 衝突、有相互抗衡張力的對話──就是很值得運用的技巧。

我覺得比較起英文詩,中文詩在敘事和戲劇效果方面似乎嫌弱。英詩中有許多精彩而且被認為重要的作品是敘事長篇,幾百行、幾千行的敘事長詩,幾乎所有的英語大詩人,包括浪漫詩人華茲華斯、柯立芝、拜倫、雪萊、濟慈,全都有長篇敘事詩傳世。但我可不是在說中文詩裡缺少敘事和戲劇成分,前面提到三首唐詩,還有,諸如《詩經》中的〈將仲子〉:「將仲子兮,無踰我里,無折我樹杞。豈敢愛之,畏我父母,仲可懷也,父母之言亦可畏也……」這首詩就頗富戲劇效果。遠的不談,當代詩人之中,楊牧是一個對詩的「體式」(form)相當注意的作者,他的創作雖然以抒情詩為主,但也寫過詩劇《吳鳳》,他有一篇〈林沖夜奔〉注明是「聲音的戲劇」,透過風、雪、風雪混雜、山神、叛官、小鬼的聲音,加上林沖自白和對別人說話的聲音,來表現一個關鍵時刻的故事,兼具敘事和戲劇效果。(至於〈妙玉坐禪〉嘛,因為並沒有特定的訴說對象,應該算是內在獨白,而不是dramatic monoloque。)至於敘事詩,我印象最深刻的是〈喇嘛轉世〉。長篇敘事詩最怕進展緩慢,像在遊行行列中的花車那樣,這是西方批評家的觀察。清朝批評家劉熙載也曾在《藝概》中建議:長詩應學杜甫詩句所說的:萬斛之舟行若風。古代的英文民間歌謠(folk ballads)大多是敘事詩,四行一節,毫無奏緩慢的毛病。楊牧很可能受到英文歌謠的啟示,〈喇嘛轉世〉每一節四行,節奏明快,語調又有變化轉折。這首詩由轉世喇嘛來敘述僧侶們環繞地球尋找他的過程,從而反映了世界現況──俗世依舊交斥著戰爭與暴力,同時又以追尋──追尋宗教上的救贖象徵──的主題貫穿全篇。這個敘事長篇是一個有明顯邏輯結構,可以用散文敘述其意義的範例。

用這種方式談論時,未免嫌太粗糙,戲劇張力也不夠,愛詩的人,請包涵,這是用口語化的散文在作陳述,大家都知道,散文論述的主要目的是說服。

(主文原為口述,經莊美華整理,再由作者潤改而成。)

文章出處:現代詩復刊19期

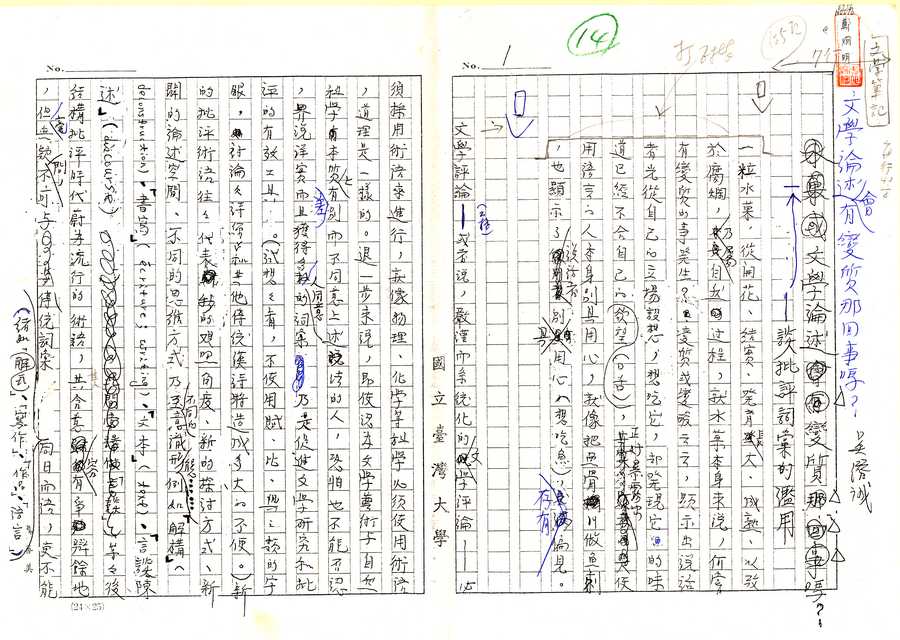

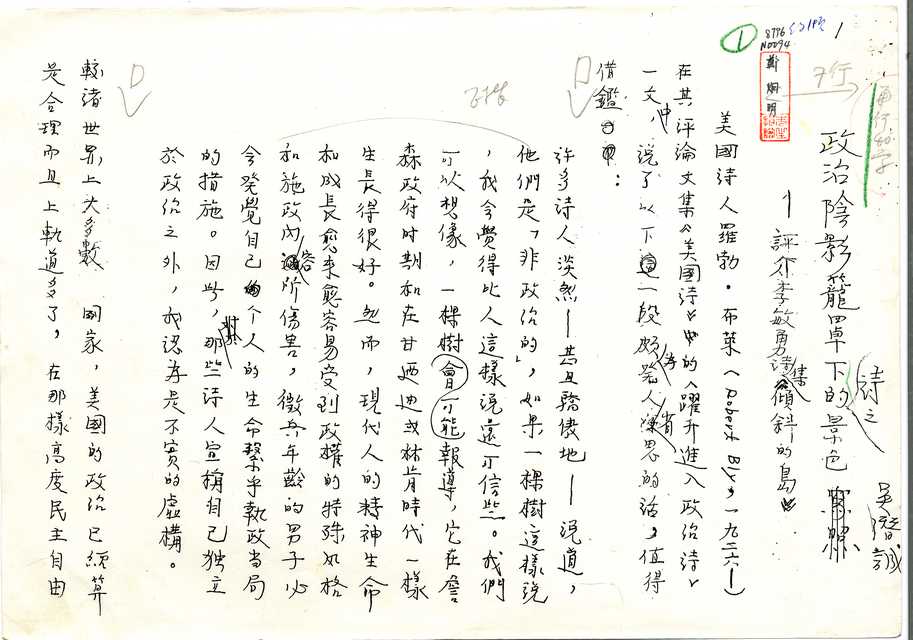

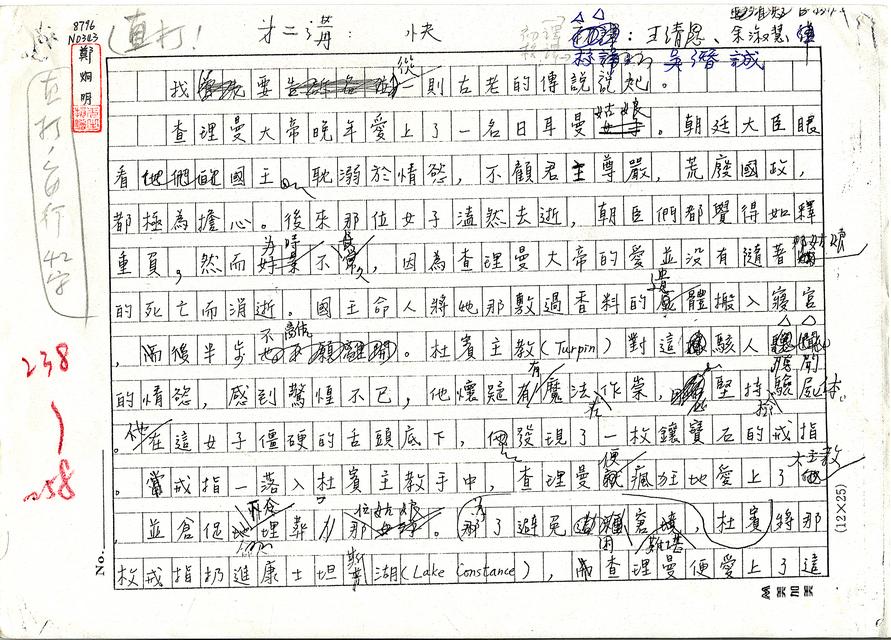

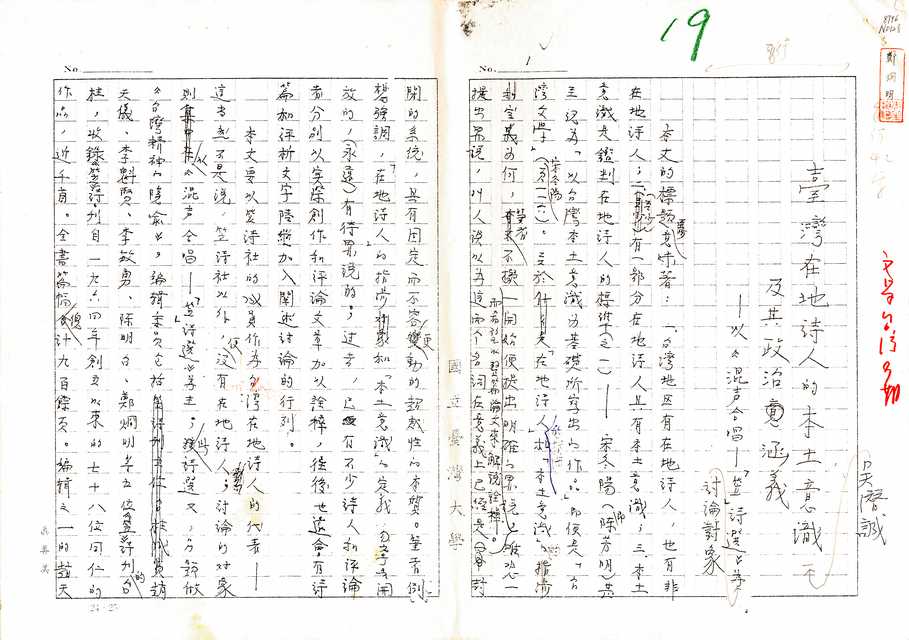

作家手稿